Das Firmengelände naturnah gestalten – Tipps und Möglichkeiten

Jeder einzelne Schritt zum Schutz der biologischen Vielfalt spielt eine entscheidende Rolle. In einer Welt, die vom rasanten Rückgang der natürlichen Vielfalt geprägt ist, sind wir alle aufgerufen, einen Beitrag zu leisten. Denn jedes verschwundene Tier, jede ausgestorbene Pflanzenart verstärkt das Ungleichgewicht in unseren sensiblen Ökosystemen.

Dabei leisten diese Ökosysteme uns täglich wertvolle Dienste. Saubere Luft, sauberes Wasser, fruchtbare Böden – all das sind Leistungen, auf die sowohl Menschen als auch die Wirtschaft angewiesen sind. Unternehmen sind daher immer mehr angehalten, einen Beitrag zu leisten, die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die naturfreundliche Gestaltung von Firmengeländen und Werksgeländen. Diese Gelände dienen vor allem der wirtschaftlichen Aktivität, fast alle Standorte verfügen aber auch über grüne Freiflächen. Diese Freiflächen werden mitunter als nutzlos empfunden, dabei schlummert dort großes Potenzial für die Schaffung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Doch wie genau können diese Freiflächen für die Erschaffung naturnaher Firmengelände genutzt werden, sodass es nicht nur der Natur, sondern auch den Mitarbeitern zugutekommt? In diesem Artikel möchten wir aufzeigen, wie Firmengelände zu einem Paradies für Bienen, Schmetterlinge und Co. gemacht werden können und warum sich dieser Schritt lohnt.

Das sind die konkreten Fragen, die wir Dir im Folgenden beantworten werden:

Welche konkreten Maßnahmen können ergriffen werden?

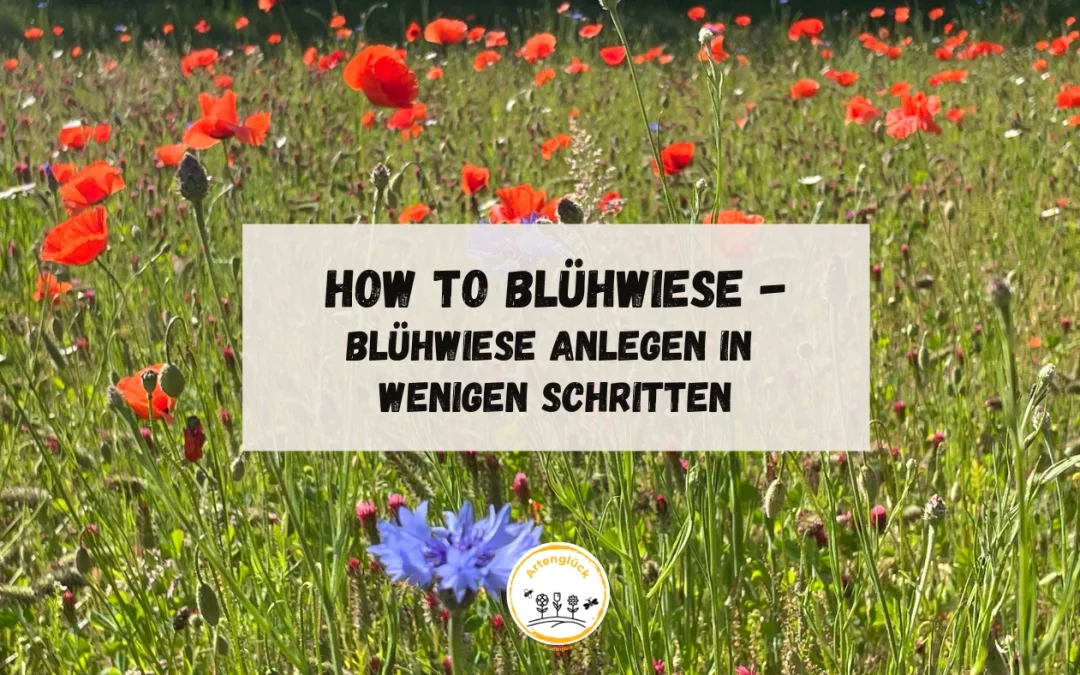

1. Anlage von Blühwiesen mit mehrjährigem Regional-Saatgut

Firmengelände, die über Grünflächen verfügen, bieten nicht nur eine ästhetisch ansprechende Umgebung für Mitarbeiter und Besucher, sondern auch wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl von Insekten. Durch die Verwendung von mehrjährigem Saatgut aus der Region wird die Ansiedlung und der Erhalt heimischer Insektenarten wie Bienen, Schmetterlinge und Hummeln gefördert. Mehrjährige Pflanzen bieten über Jahre hinweg Nahrung und Lebensraum und sind oft widerstandsfähiger gegenüber lokalen Wetterbedingungen. Eine vielseitige und insektenfreundliche Gestaltung des Firmengeländes trägt aber nicht nur zur ökologischen Vielfalt bei. Eine Arbeitsumgebung, die den Blick auf eine eigene, blühende Firmen-Blumenwiese bietet, schafft auch eine Atmosphäre, die zur Entspannung und Inspiration beiträgt.

2. Installation von Nisthilfen und Insektenhotels

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der Vielfalt auf grünen Firmengeländen ist die Bereitstellung von Nistmöglichkeiten für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Das kann durch die Installation spezieller Nistkästen, Insektenhotels oder die gezielte Auswahl bestimmter Pflanzen und Strukturen erfolgen, die natürliche Brut- und Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Mitarbeitende können sich aktiv an der Gestaltung und Pflege dieser Nistplätze beteiligen, beispielsweise durch gemeinsame Bauprojekte der Insektenhotels. Die Einrichtung von Nisthilfen und Insektenhotels trägt nicht nur zur Erhaltung der Biodiversität bei, sondern bietet auch eine hervorragende Gelegenheit, Mitarbeiter für Umweltschutzthemen zu sensibilisieren und zu engagieren.

3. Hochbeete mit Wildkräuter- und Staudenbeeten

Warum nicht einen Teil des Firmengeländes nutzen, um Wildkräuter und Stauden anzupflanzen? Diese sind nicht nur robust und pflegeleicht, sondern ziehen auch eine Vielzahl von Insekten an und bieten diesen eine reichhaltige Nahrungsquelle. Rosmarin, Thymian und Lavendel sind nur einige Beispiele für Kräuter, die Insekten lieben. Durch die Anlage von Hochbeeten können außerdem Gemüse und Kräuter angebaut werden, die von Mitarbeitenden geerntet und in der Betriebsküche verwendet werden können. Hochbeete sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern stärken so auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Mitarbeitern und tragen zu einem positiven Betriebsklima bei.

4. Pflanzung heimischer Hecken

Hecken aus einheimischen Sträuchern und Bäumen dienen vielen Tierarten als Lebensraum, Nistplatz und Nahrungsquelle. Sie bieten Schutz vor Wind und Lärm, verbessern das Mikroklima auf dem Gelände und fördern die Vernetzung von Lebensräumen. Zudem können sie als natürliche Schall- und Sichtbarrieren dienen und so die Privatsphäre und Ruhe auf dem Firmengelände erhöhen. Dabei ist die Auswahl der richtigen Pflanzen für die Hecken entscheidend für ihre ökologische Funktion und ihre Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Bedingungen.

5. Einrichtung von Teichen oder Feuchtbiotopen

Wasserflächen sind essentiell für die Biodiversität, da sie Lebensraum für Amphibien, Insekten und Wasserpflanzen bieten. Selbst kleine Wasserstellen können eine große Wirkung haben und die Artenvielfalt auf dem Firmengelände signifikant erhöhen. Dort können sich verschiedene Tiere tummeln, darunter Frösche, Libellen, Wasservögel und kleine Fische, die das Ökosystem des Firmengeländes bereichern und für eine lebendige Vielfalt sorgen. Teiche und Feuchtbiotope dienen aber nicht nur als optimale Lebensräume, sondern auch als attraktive Gestaltungselemente, die das Firmengelände optisch aufwerten und eine entspannte Atmosphäre schaffen.

6. Verzicht auf Pestizide und chemische Düngemittel

Um die Vielfalt der Arten zu schützen, ist es ratsam, auf chemische Pestizide und Düngemittel zu verzichten. Stattdessen können natürliche Methoden zur Schädlingsbekämpfung und organischer Dünger zum Einsatz kommen. Dies kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit der Mitarbeitenden aus und unterstützt eine nachhaltige Pflege des Firmengeländes. Durch den Verzicht auf Pestizide und chemische Düngemittel wird dazu beigetragen, Boden, Wasser und Luft zu schützen.

7. Förderung des Mitarbeiterengagements

Zusätzlich zu den verschiedenen Projekten für vielfältige Lebensräume ist die Förderung des Mitarbeiterengagements entscheidend. Dadurch erfahren sie nicht nur von diesen Projekten, sondern werden auch dazu ermutigt, sich aktiv an der Gestaltung und Pflege des biodiversitätsfreundlichen Firmengeländes zu beteiligen. Dies kann beispielsweise durch Informationsveranstaltungen, Workshops oder die Einrichtung eines Firmengartens geschehen. Mitarbeitende, die sich an Nachhaltigkeitsprojekten beteiligen, fühlen sich stärker mit dem Unternehmen verbunden und identifizieren sich mehr mit dessen Werten und Zielen. Ihr Engagement ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Umweltschutzprojekten und kann dazu beitragen, die Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern.

Warum sollten Unternehmen auf naturnahe Firmengelände setzen?

Die nachhaltige Gestaltung eines Firmengeländes bietet eine Vielzahl von Vorteilen, sowohl für die Natur als auch für das Unternehmen selbst:

Förderung der Biodiversität

Ein biodiversitätsfreundliches Firmengelände trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Dies ist nicht nur ökologisch wichtig, sondern auch für das ökologische Gleichgewicht und die Stabilität der Ökosysteme. Indem Unternehmen aktiv zum Schutz der Biodiversität beitragen, leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Verbesserung des Unternehmensimages

Unternehmen, die sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen und ihr Firmengelände nachhaltig gestalten, können ihr ökologisches Image stärken und sich als verantwortungsbewusste Akteure in der Gesellschaft positionieren. Ein naturnah gestaltetes Firmengelände ist nicht nur ein Zeichen von Umweltbewusstsein, sondern auch ein attraktives Alleinstellungsmerkmal, das potenzielle Kunden und Geschäftspartner beeindruckt.

Steigerung des Mitarbeiterengagements

Die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung und Pflege des grünen Firmengeländes zu beteiligen, kann das Mitarbeiterengagement und die Identifikation mit dem Unternehmen stärken. Mitarbeiter, die sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagieren können, fühlen sich stärker mit ihrem Arbeitgeber verbunden und sind motivierter, sich für dessen Ziele einzusetzen. Ein grünes und naturbelassenes Arbeitsumfeld trägt außerdem zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei und kann die Produktivität und Zufriedenheit steigern.

Ökonomische Vorteile

Naturnahe Firmengelände zeichnen sich oft durch ihre Pflegeleichtigkeit aus, was sie kostengünstig im Unterhalt macht. Der Ersatz von Wechselbepflanzungen und aufwendig gepflegtem Rasen durch naturnahe Gestaltungsalternativen rentiert sich daher. Es lohnt sich also auch diesen Ansatz der nachhaltigen Landschaftsgestaltung für Unternehmen bei Neubauten direkt von Anfang zu berücksichtigen und einzuplanen. Zusätzlich ermöglichen umweltbewusste Firmengelände positive Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Natur. Beispielsweise können Feuchtlebensräume Starkregen abpuffern und gleichzeitig wertvolle Rückzugsräume für wassergebundene Arten bieten.

Wo fängt man an?

Bevor man sich ans Werk macht, um das Firmengelände naturnah zu gestalten, lohnt es sich, ein paar wichtige Schritte zu durchdenken.

- Status Quo überprüfen

Werft einen Blick darauf, wie das Firmengelände derzeit gestaltet und gepflegt wird. Stellt euch Fragen wie: Wie viel Freiflächen haben wir, die genutzt werden könnten und wie groß sind diese? Verwenden wir bereits heimisches Saat- und Pflanzgut für unsere Grünflächen? Gibt es Nisthilfen oder Totholzstrukturen? Verzichten wir auf Herbizide und Pestizide bei der Geländepflege? Diese Fragen helfen dabei zu verstehen, wo ihr steht und welche Potenziale noch ungenutzt sind.

- Flächen definieren

Überlegt, an welchen Standorten ihr noch mehr für die Natur tun könnt. Habt ihr bereits Informationen über die Größen der Flächen, die Bodenbeschaffenheiten sowie den aktuellen Bewuchs? Ein Blick auf den Grundrissplan und Luftbilder des Geländes verschaffen einen guten Überblick über die Möglichkeiten.

- Experten hinzuziehen

Nun ist es ratsam, Experten ins Boot zu holen, um die Ideen weiter zu verfeinern und in die Tat umzusetzen. Mit Bildern und Informationen können wir euch bereits eine erste Einschätzung geben und helfen zu prüfen, welche Maßnahmen für euer Gelände geeignet sein könnten. Wichtig ist, dass dabei von Anfang an die Pflege und damit der langfristige Erfolg der Maßnahmen beachtet und im besten Fall sogar gemessen und bewertet wird. Das schafft nicht nur Transparenz, sondern kann dann auch direkt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) genutzt werden.

Wie unterstützt Artenglück euch dabei?

Bei Artenglück verstehen wir die Herausforderungen und Chancen, die mit der Gestaltung eines naturnahen Firmengeländes einhergehen. Wir stehen euch zur Seite, um eure Vision in die Realität umzusetzen. Von der ersten Beratung über die detaillierte Planung bis hin zur konkreten Umsetzung begleiten wir euch bei jedem Schritt.

Unser Ziel ist es, nicht nur ein visuell ansprechendes und ökologisch wertvolles Gelände zu gestalten, sondern auch die langfristige Entwicklung der Biodiversität zu fördern. Wir bringen nicht nur Fachwissen und Erfahrung ein, sondern bieten auch eine kontinuierliche Begleitung mit Biodiversitätsmonitoring. Dadurch können wir die Fortschritte messen und sicherstellen, dass euer Projekt auch langfristig einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat.

Darüber hinaus unterstützen wir euch bei der Kommunikation eurer Bemühungen für mehr Biodiversität. Ob durch die Erstellung von Informationsmaterialien, die Organisation von Workshops oder die Einrichtung von Schildern zur Erklärung der einzelnen Maßnahmen – wir helfen euch dabei, euer Engagement zu verbreiten und andere zu inspirieren.

Egal, ob ihr bereits konkrete Vorstellungen habt oder noch am Anfang eurer Planung steht, wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Kontaktiert uns entweder per Kontaktformular oder bucht euch direkt einen Gesprächstermin, um mehr über unsere Leistungen zu erfahren und gemeinsam euer Firmengelände zu einem Paradies für Bienen und Co. zu machen.

ARTENPOST

DU WILLST WISSEN, WAS AUF DEINER BLÜHWIESE & CO. GERADE LOS IST?

Kontakt

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!

Anschrift Berlin: Markgrafenstr. 85, 10969 Berlin

Anschrift Minden: Werftstr. 17, 32423 Minden

Felix & Lara